Uncategorized

下がってきた歯肉をなんとかしたい [2025年03月12日]

30代 男性

下がってきた歯肉が気になるとの訴えです。

近医に相談しても、気をつけて磨いてくださいとしか言われたなかったとのこと。

実際問題として、歯ぐきが下がってくる現象(歯肉退縮)の解決は歯科医師の中でも議論が分かれるところではあります。

その一つの論点となるのは患者さんの年齢に対して歯ぐきがどれぐらい下がっているのか?

という問題があります。

確かに、よく見てみると上の前歯の根っこが見えています。

また歯の歯の間の黒い隙間も気になるとのことでした。

また全体の確認をしてみると。右上の歯の根っこの治療にも問題があることがわかり。

患者さんとは、歯肉の厚みを足してあげる→将来的に下がりづらい歯肉にすること

をメインに据えて移植手術を提案しました。

特に術後の腫れ、痛みもなく経過も順調でした。

厚みもしっかり出てくれたのできちんと管理できれば今後、

歯茎が下がる可能性はかなり低いと思われます。

このように歯茎が下がってしまう現象は矯正治療によって歯の並びを広げた時や

患者さんの擦るようなブラッシング+歯磨剤によって引き起こされる。と言われています。

右上の歯の根の治療も行い。クラウンの被せかえも行いました。

歯の中も一度きちんと改めておけば、その後問題が起こっても対応は簡単になります。

患者さん自身もここまで歯肉が上がると思っていなかったとのことで満足していただきました。

治療費430000+TAX

副作用 術後の腫れの可能性

歯の隙間が気になる、ブラックトライアングルの修正 [2025年03月05日]

患者さんは40代女性

下の前歯の隙間が気になるということで来院されました

来院されました。

検査をすると

歯茎が下がって歯根(歯の根っこ)が見えている状態です。

患者さんには

結合組織移植術とMTMを行うとを説明して治療開始しました。

まずは徹底的な歯石の除去を行い、歯肉の炎症をひかせてから

結合組織移植術を行いました。その後MTMを行い歯を固定して治療は終了しました。

審美目的でのブラックトライアングルの修正は治療の中でも難易度の高い部類で、

結合移植ひとつとっても繊細な技術が求められます。

費用 1000000➕消費税

効能 歯肉縁位置の回復

可能性のある 副作用 術後腫脹 術後疼痛

結合組織移植術 [2025年02月28日]

患者さんは60代男性

歯周病の治療をしてほしい。また下がった歯茎を治してほしいとのことで

来院されました。

検査をすると

歯茎が下がって歯根(歯の根っこ)が見えており、このまま歯肉退縮(歯茎が下がり続ければ)

歯を抜かなくてはいけなくなる可能性もある状態でした。

患者さんには

結合組織移植術を行うとを説明して治療開始。

まずは徹底的な歯石の除去を行い、歯肉の炎症をひかせてから

結合組織移植術を行いました。

上下2回の手術に分けて行い。セメントーエナメル境に近い部分まで歯茎を戻すことができました

ほとんどのケースでは移植のみで治るケースが多いですが、場合によっては矯正治療などで

歯の位置を調整する必要などがあります。

その場合は治療期間が長くなったり、偶発症の可能性も上がります。

歯の治療は「最初の1回目」が非常に重要で、その時に精密な治療をすれば

少ない回数と経済的負担で歯を長く快適に使うことができます

費用 1000000➕消費税

効能 歯肉縁位置の回復

可能性のある 副作用 術後腫脹 術後疼痛

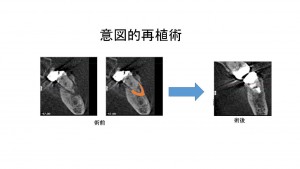

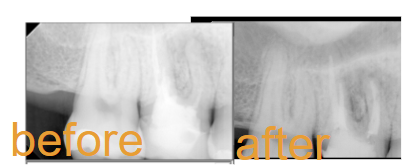

意図的再植術 [2021年03月11日]

患者さんは60代女性

数年前に大学病院にて根管治療を行ったが、痛みと腫れが引かないとのことで

来院されました。

CTを撮影すると

病変が舌側の骨を溶かして粘膜まで到達しています。

“樋状根と呼ばれる歯は神経管がより複雑な形態であり

”

それが故に根管治療のトラブルも多くなってしまいます

患者さんには

膿がひかなかった場合外科治療(意図的再植術)を行うとを説明して治療開始。

1回目の治療で痛みは引きましたが、腫れと膿はなかなか引かない、、、

3回ほど洗浄を繰り返し、腫れが消えてきたのでMTA根充

その後1ヶ月ほど様子を見ていたのですが、

再び腫れて排膿してきました、、、

舌側に排膿していたこともあり、意図的再植術を選択し治療を行いました。

骨らしきものができていました。(よかった)

ほとんどのケースでは根管治療のみで治るケースが多いですが

最近は根管の色んな場所が削られてたり、穴があいていたりと

保存が難しいケースが増えてきている気がします。

歯は削ると元に戻ることはないため、削る回数が増えるほど

その歯の寿命は短くなる傾向があります。

歯の治療は「最初の1回目」が非常に重要で、その時に精密な治療をすれば

少ない回数と経済的負担で歯を長く快適に使うことができます。

費用250000+TAX

効能 根尖部細菌汚染の除去

副作用 アンキローシス 術後腫脹

口臭の原因とその対策 [2020年05月27日]

口臭とは

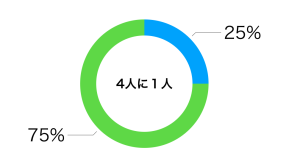

社会的に許容できないレベルの口の臭いであり、4人に1人はこの問題に遭遇しているといわれています。

口臭について考えるときのポイントは

・自分でかいで臭うか?

・他人に匂いを指摘されたことがある?

・臭うならそれは一日中におうのか?

を考える必要があります。

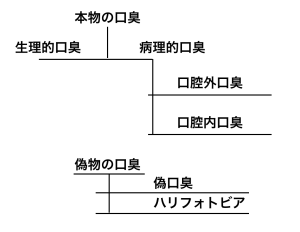

本物の口臭の種類は

生理的口臭

病理的口臭に分類でき

病理的口臭には

「口腔外口臭」

「口腔内口臭」

偽物の口臭の種類は

偽口臭

ハリフォトビアがあります。

生理的口臭(口が一時的に臭う場合)

これは玉ねぎ、喫煙、にんにくなどを食べたことで口が臭うことをいいます。

また、朝おきたら口が臭いといった現象はこの分類に入ります。

朝おきたら口が臭うのは夜寝ているときに口が乾燥して、細菌が増えることによって口が臭います。

通常は、朝に歯磨き または 何か食事を摂ることで解消できます。

病理的口臭(口がずーっと臭う場合)

口腔外口臭

おもにENT障害(耳鼻咽頭)に炎症があったり、臭い玉が原因の場合などか考えられます。

他にも肺に問題があったり、食道、肝臓、腎臓、糖尿病、その他全身性疾患でも口臭がおきることが知られています。

口腔内口臭

口腔内口臭とは、舌のこけ、歯の虫歯、歯周病などが原因で口がにおい続けることです

偽物の口臭

偽口臭

口臭がないのに、口臭を感じる状態 →偽口臭といいます。

これは客観的には匂いがないのに、自分が臭いと思っている状態です。

ハリフォトビア

これは偽口臭の患者さんが、偽口臭ときちんと診断されたにも関わらず

まだ自分の口が臭いと感じたときに診断されます。(心因性のもの)

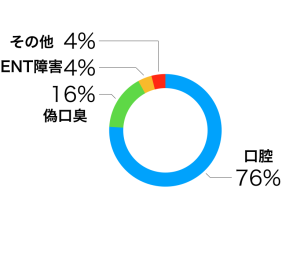

口臭の原因は?

口臭の原因は76%で口が原因と

いわれています。つまり、口臭があった場合、結構な確率で口が原因ということになります。

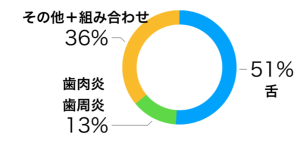

口に原因がある場合の内訳は?

口に原因がある場合、そのうち51%は舌が原因だといわれています。

13%は歯周病が原因で、残りはその他と色々な組み合わせだといわれています。

臭いの原因物質は?

口臭の臭い物質は1977年Tonzetich J.が揮発性硫黄化合物(VSC)を見つけ出しました。

特に硫化水素、メチルメルカプタン、そしてあまり多くはないですがジメチルスルフィド((CH3)2S)などがこれにあたります。これらは腐敗菌の代謝の過程で発生し、口臭として発現します。

また、ほとんどの口臭は口から発生します。舌のコーティングは口臭の主な原因です。さらに、歯周病(歯肉炎および歯周炎)は、2番目に重要な原因因子です。

舌苔、口腔衛生不良、歯肉炎、歯周炎が主な原因因子であるといわれており、これらの場合、口腔内の悪臭という用語が適用されます。これは嫌気性細菌による有機基質の分解の結果であるといわれています。

細菌の腐敗の過程で、唾液、食物残渣、歯肉溝液、歯間プラーク、脱落した上皮細胞、鼻後点滴、血液中に存在するペプチドやタンパク質は、硫化物を含むアミノ酸や非硫化物を含むアミノ酸に加水分解され、さらに代謝されるとされており、グラム陰性菌による含硫アミノ酸(システイン、シスチン、メチオニン)のタンパク質分解により、硫化水素(H2S)やメチルメルカプタン(CH3SH)などの含硫ガスが生成されます。

また腐敗菌の最適な活性は、低炭水化物環境、生理的pH、嫌気性条件下で発生するといわれています。

口臭はどのように検査するのか?

口臭検査の種類は

官能基検査

ガスクロマトグラフィー

などの種類があります。

官能基検査

これは人間が直接ニオイを嗅いで検査する方法です。

人間の鼻は10,000種類もの臭気を嗅ぎ分けることができ、

市販されているどの装置よりも多くの臭気を嗅ぎ分けることができます。

そのため現在でも口臭検査の基本とされています。

もし、口の中にニオイの原因があった場合

舌に原因があった場合

舌スクレイパーがおすすめです。

これまでの研究では、舌の清掃は舌苔(細菌の栄養分)と細菌数の両方を減少させ、

それによって口腔内の悪臭を効果的に改善することが実証されています。

他にもマウスリンスなどは効果があるといわれていますが。

スクレイパーとの併用が有効です。

歯周病が原因だった場合

これは歯周病の治療が必要ですが

基本的に歯周病単体で口臭になるケースは全体の13%程度と言われています。

歯の中の病気や虫歯が原因だった場合

これは根管治療の治療や虫歯の除去などが必要になります。

これが原因の可能性もかなり少ないと言われています。

高血圧と歯周病 [2020年05月25日]

高血圧と歯周病

最近の研究で歯茎の腫れと出血は高血圧に関係するのではないかとうことが言われています・

歯周病にかかっている人は高血圧になる可能性が高いというのです、これはどういうことでしょうか?

高血圧は平均寿命に比べた、早期死亡死因の第一位といわれており、世界人口の30%から45%に影響を与えていると言われています。ちなみに歯周病の罹患率はギネスにものるほどで世界No.1だといわれています。

(最近のCDCレポートは、米国の歯周炎の有病率に関連する次のデータを提供します。30歳以上の成人の47.2%が何らかの形の歯周病を患っています。歯周病は年齢とともに増加し、65歳以上の成人の70.1%が歯周病を患っています。)

具体的に何が起こるのか?

研究によると、「歯周病を持つ高血圧患者の脳卒中や心臓発作の引き金になることがある」

ということのようです。

この研究は26カ国 81の研究からなっていて、

重度から中等度の歯周炎の患者がどのくらいの頻度で高血圧になっているのか?

ということを調べたものです。

その結果、歯周炎の患者は普通の人に比べて血圧の平均値が

収縮期において4.5mmHg 拡張時において2mmHgほど高かったそうでう。

また動脈血圧が高い傾向にあることが示された。

たった4.5mmHgとあなどるなかれ、

実は5mmHg上昇するだけで、心臓発作や脳卒中によるリスクは25%上昇するとのことです。

また歯周炎が重症化すればするほど、高血圧になる確率が高くなるという直線的な関連性が観察されました。

この発見の可能性としては、歯周炎に伴う口腔内細菌が血管を含む全身の炎症につながっているということです。

またこの研究をしたD’Aiutoはこの研究の精度を上げるため無作為化試験が歯周治療の利点を証明するために必要な次のステップであると考えているようです。

“世界の多くの国では、口腔内の健康状態を定期的にチェックしておらず、歯周病は何年も治療されずに放置されています」とD’Aiutoは観察します。”口腔内および全身の炎症と細菌への反応というこの状況が、既存の危険因子の上に蓄積されているという仮説です。”

新型コロナの影響で歯科医院での治療が不安な方へ [2020年05月15日]

新型コロナの影響で歯科医院での治療が不安な方へ

歯科診療は患者さんとの密接なしに治療が成立しません。従って治療に対して不安をいだくのは当然のことです。従って我々歯科医療担当者も「歯科治療を受けてコロナに感染することはありません」等と安易に発言することは現に慎むべきであると考えます。

厚生労働省、米国CDCも先延ばし可能な治療は伸ばすべきであるとアナウンスしています。

一方で新型コロナとの闘いは長期戦の様相を示しています。そこで新型コロナの感染をなるべく低く抑えるためにはどのような対応をすべきであるのかを模索する動きもあり、当院の院長もアメリカ歯周病学会のフォーラムで世界各国のドクターと議論、情報交換を行い(添付資料参照)、また日本歯周病学会の理事としても国内の先生とも情報の共有を行なっています。

①患者さんの立場に立って考えると、まず待合室で複数の人が密集して待つのは避けられた方が良いと考えます。歯科医院の待合室に限ったことではありませんが、いわゆる3蜜は避けなければなりません。可能であれば複数の人を待合室で待たせない、止むを得ず複数の場合にはマスクをし、2メートル程度は間隔を空けることが望ましいと思います。

②次に診療を受ける前に新型コロナに関する問診(発熱、味覚以上、海外渡航歴等)を行なっているかどうか、また検温が挙げられます。診療前にHydrogen Peroxide等によるリンスも多少の有効性があるかもしれません。

③診療室に入ったならば術者が十分な対策を行なっているかどうかも重要です。

新型コロナは海外ではエアーボーン感染が起こる可能性が指摘されています。

従って日本語ネットの多くで記載が見られるスタンダードプリコーション(standard precaution)では十分でない場合がある旨がCDCからもアナウンスされています。https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html

患者さんに感染させないためには、まずは我々医療従事者が感染しないことが必要です。

④エアータービン等の回転切削器具や超音波スケーラーの仕様はエアロゾルの発生、ひいではエアーボーン感染を惹起させる恐れがCDCから報告されています。なるべくこのような器具の使用は避けることが望ましいと思われます。どうしても必要な場合には、ラバーダム等を行い、コロナが多く存在する恐れのある唾液から隔離することが望ましいと考えます。エール大学からも報告されたように唾液にはウイルスが高濃度で存在している可能性があるからです。また一部日本のネットで説明される口腔外バキュームも盲目的にその信頼性を過信するのは注意が必要です。国産の口腔外バキュームの多くはHepaフィルターを使用していますが。このフィルターはJIS規格では0.3ミクロンの粒子を99.97%以上捕集するとなっていますが、新型コロナウイルスはその網目より小さい0.07~0.09ミクロンです。

⑤従って多くの患者さんが待合室で待機し、例えば1時間の間に多数の患者さんを診察する場合には感染リスクは増加すると考えざるを得ません。

現在東京都の歯科大学付属病院の多くは通常の診療体制では診療を行なっていません。理由は、経済的に耐えうる体力があり、かつ新型コロナウイルスの脅威をより正確に捉えているからであると考えます。

私も経済的打撃を受けている開業医の一人として経営の事だけを考えれば、なるべく通常の診療を行いたいと思いますが、「歯科治療を受けてコロナに感染することはありません」等と安易に発言する現状を憂い、世界の状況と日本の現状を考えると、医療従事者として現状で、知りうる事を報告せざるをえないと考えました。これからも世界中から情報を収集、かつ議論し、新型コロナの感染予防を考えた歯科治療とはどのようなものであるか考へ続けたい思います。

日本歯周病学会

指導医、専門医、理事

廣瀬哲之

心臓病と歯周炎 [2020年05月14日]

心血管疾患は、日本人の死因の一つで、

2016年の心疾患死亡者数は年間19.8万人であり、全 死亡者数の15.1%を占めています。

心臓の血管にアテローム(濡れたかさぶたのようなもの)ができて血管がつまる、

いわいるアテローム性動脈硬化症やASVDなどが主な原因であると考えられています。

実は、歯周病はこの心血管疾患の潜在的なリスクであることがいわれています。

なぜこのようなことがいわれるのでしょうか?

一つは歯周病菌そのものが血管の中に入ること。

もう一つは歯周病が慢性炎症疾患であるということです。

菌血症、つまり口の中の細菌が血管に入って身体を循環することが知られています。

定期的なメンテナンスを行わない場合、歯周病菌は長い間とどまり続けることになり、ずっと血管の中に漂いこれがアテロームの形成を助けるというのです。

理屈の上では正しいのですが、裏打ちする論文はあまり多くないと言われています。

私達は、口の中のお掃除が自分の歯を守るためだけのものと考えがちでまさか全身の健康にも関連しているなんて、と考えるはずです。

ただ注意してほしいのは、歯周治療は、患者が心臓発作や有害な妊娠結果を起こさないことを保証したり、

糖尿病薬やインスリンの使用をしなくても良くなるというわけではありません。

私たちが言えることは、「研究は歯周病と心臓病の関係を示している」ということです。

私たちは、歯周治療後の望ましい結果、病気の解決、または病気や病気の治癒を約束することはできません。

しかしながら、考えるだけなら自由です。

なので少し、口の健康と心臓の関係について考えてみてください。

この先研究が進んで、どの程度のリスクがあるのか判明するかもしれませんが、今から磨いておけば損はありません。

もし、メンテナンスをしていたら、衛生士さんやDrと話してみるのもいいですね。

歯茎をチクチクする意味 [2020年05月12日]

歯医者さんに行くと、「歯周病の検査をしますね」または「歯肉の検査をしますね」

といって、歯茎を触られ、チクチクとした痛みを感じることはないでしょうか?

これは一体何を測っているかはご存知でしょうか?

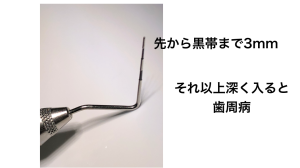

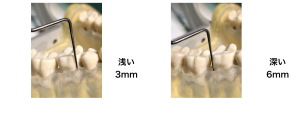

測っているのは、歯周ポケットと呼ばれる「歯と歯茎」の隙間です。

ここにプローブと呼ばれる器具を差し込むことで

隙間の深さを測ることができます。これを入れるときに歯茎がチクチクするんですね。

なぜこのようなことをするのでしょうか?

このプローブという言葉はもともと語源はラテン語の「probo」「テストする」からきており、1936年にCHMウィリアムズという歯周治療専門医によって製造されました。

溝の深さ以外にも、見えない場所にある歯石、段差、歯の形などを

プローブを通じて伝わる「触覚」で感じ取ることができます。

歯茎(模型)と歯の隙間にプローブが入っています。

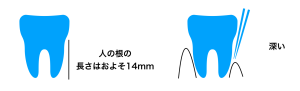

歯茎に覆われて見えない骨をこれで探ります。

もし深く入ったらそれは骨が溶けているサインになります。

根っこの長さの平均は14mm程であると言われているので、

7mmロスしていれば半分

9mmロスしていれば約2/3骨が溶けていると言えます。

歯肉が腫れていれば腫れているほど、深ければ深いほど

痛みに敏感になりますので、歯周病がひどい人は

チクチク感じるわけですね。

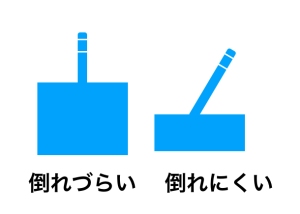

骨が溶けるとどうなるのでしょうか?

端的に言えば骨の支えを失って歯が抜けます。

土に埋めた看板を想像してみましょう

歯を看板 土を骨におきかえると、

土が流れていってしまうのは歯周病になり

看板が虫食いになるのが虫歯です

つまり土が流れていって、看板が倒れるのが歯周病なわけです。

歯茎から血が出るのが歯周病ではないのか?

出るケースと出ないケースがあります。

喫煙者などはタバコの血管収縮作用により出血が見られないこともありますし

実は、血が出た場合でも歯周炎とはなりません。

逆に血が出ていなくても歯周炎の可能性がもあります。

歯周炎と出血には30%程度の相関しかなく

出血がない場合は90%以上の確率で歯周炎でないということがわかっています。※1 2

そのため、出血はあくまで指標でしかなく、絶対的な基準とはいいがたいのです。

その人の習慣、病気、出血の程度、ポケットの深さ、レントゲンなどを

多角的に判断して診断を下す必要があります。

病気が重篤になれば、病気の境界が曖昧になり

診断はさらに難しくなります。

どのようにすればよいのか?

まずは、歯医者さんにいってみて、検査の意味を聞いてみてください。

丁寧に教えてくれる先生を探すのが吉でしょう。

逆に忙しくてまともに対応できないといった状況だった場合は

少し考えることをおすすめします。

24 Lang, NP, Adler, R, Joss, A, Nyman, S. Absence of bleeding on probing. An indicator of periodontal stability. J Clin Periodontol. 1990; 17: 714– 721.

25 Joss, A, Adler, R, Lang, NP. Bleeding on probing. A parameter for monitoring periodontal conditions in clinical practice. J Clin Periodontol. 1994; 21: 402– 408.

オキシドールの洗口効果と黒毛舌 [2020年05月11日]

現在、世界中でcovid19が流行しています。

口そんな中、歯科業界では口腔衛生の強化が感染予防を強化する(完全予防ではない)のでは?という声があります。

口の中をキレイにするのはまずはブラッシングをきちんとするのが第一ですが、補助的に洗口剤(オーラルリンス)を使用することが推奨されることもあります。

今日はその中で、欧米では割とポピュラーな過酸化水素水(オキシドール)でのうがいについて書きたいと思います。

欧米の論文では3%のオキシドールが一般的みたいですが、日本では3%を10倍に希釈、つまり0.3%にしろと添付文章には書いてあります。理由はわかりませんが、おそらく安全性の問題かと思われます。(目に入ると失明の恐れアリ)

洗口適応の記載があるオキシドール

https://item.rakuten.co.jp/mprice-shop/medi120418y019/

しかしながら世界的には1913年以来歯科で使用されてきた安全な薬であるという認識だと思います。

オキシドールは3%の過酸化水素水(H 2 O 2)の名前であり。

論文などでは過酸化水素水と呼ぶのが一般的です。

もし、洗口に使用するのであれば洗口に対応したオキシドールを希釈して使用するとよいでしょう。

自分で購入する場合は薬局などで薬剤師さんに相談すると良いでしょう

濃度と添加物をよく見て購入する必要があります。

意外な効果、ホワイトニング

これは、書くか迷ったんですが一般的に過酸化水素は弱酸で、

酸化力をもつので歯の漂白効果があります。(非常にゆっくり)

酸化は染色分子を分離させる効果があるといわれています。

過酸化水素ですすぐことで美白することができます。ある研究では、1.5%-2%の濃度のH 2 O 2を含むうがい薬を12週間使用すると、2週間の10%カルバミドペルオキシドゲル(ググるとでてくる)と比較して、同程度の美白が得られることが示されました※1

まあ12週間は84日ですから、かなり長いとも言えますが

ホワイトニングゲルは2週間、コスパ等を考えるとこれでもいいかもと思えてしまいます。

※ちなみに濃度の高い過酸化水素は(30%)は「劇薬」

です、(具体的には粘膜が溶けて死にます)不安な人は必ず専門家に相談しましょう。

濃度が低ければ(0.3~3%)安全な薬です。

また、漂白効果を過剰に得ようと口の中にずっとふくんでいると

歯肉が赤く腫れたり、粘膜表面がポロポロと剥離することがあります。

(使用をやめればなおります)

そのため、マウスピース使用タイプの漂白を行うときには歯科医師の監視が必須となります。

また高濃度過酸化水素水でのホワイトニングは歯髄の失活や知覚過敏などを引き起こす可能性があります。

過酸化水素、歯肉炎、歯周炎への効果

アメリカ食品医薬品局は「一時的な」口腔清掃剤としての効果を過酸化水素水に認めています。

口の中のグラム陰性桿菌を破壊する効果が「一定」みとめらているということです。

また1.5%過酸化水素のうがい薬を使用した研究では、うがい薬グループの矯正患者はプラーク群よりもプラークおよび歯肉炎の部位が有意に少なく、軟部組織への悪影響もないということでした。

細菌バイオフィルム突破能力に関しては色々と論文があるのですが最初に述べたようにあくまで「補助的」な効果であり、きちんと歯ブラシと併用することが重要です。

過酸化水素と黒毛舌

黒毛舌ってごぞんじでしょうか?

舌に黒いこけのようなものが出来ることをいいます。

一見すると、やばい病気のように思えますね。

しかしこれは無害です、舌ブラシをすることで解消することがわかっています。

なぜこんな話をするかというと、過酸化水素のうがいはこの黒毛舌を引き起こすことがあるのです。(まれに)

他にも過ホウ酸ナトリウム、過酸化ナトリウム、を含むうがい薬の乱用は、黒毛舌を引き起こすことが稀にあると言われています。

結論的には

3%(またはそれ以下)の過酸化水素を使用すると、大きな悪影響がなく安全に使用できるといえるかもしれません。

※1